農作業小屋の中の小さな焙煎所ができるまで②『基礎を作る』

私たち夫婦は自宅を新築する際、内装をDIYしたこともあり、ひと通りの木工道具と基本知識はありました。自宅はツーバイフォー工法でしたので、その方法で作ることに。

まず、お店を作るにあたって、まずは小屋のイメージを作りました。

欧風の小さな小屋。漆喰の白壁。茶色い木材を生かした、おしゃれな小さなカフェっぽいイメージです。DIYなので広さは必要最低限のサイズにします。

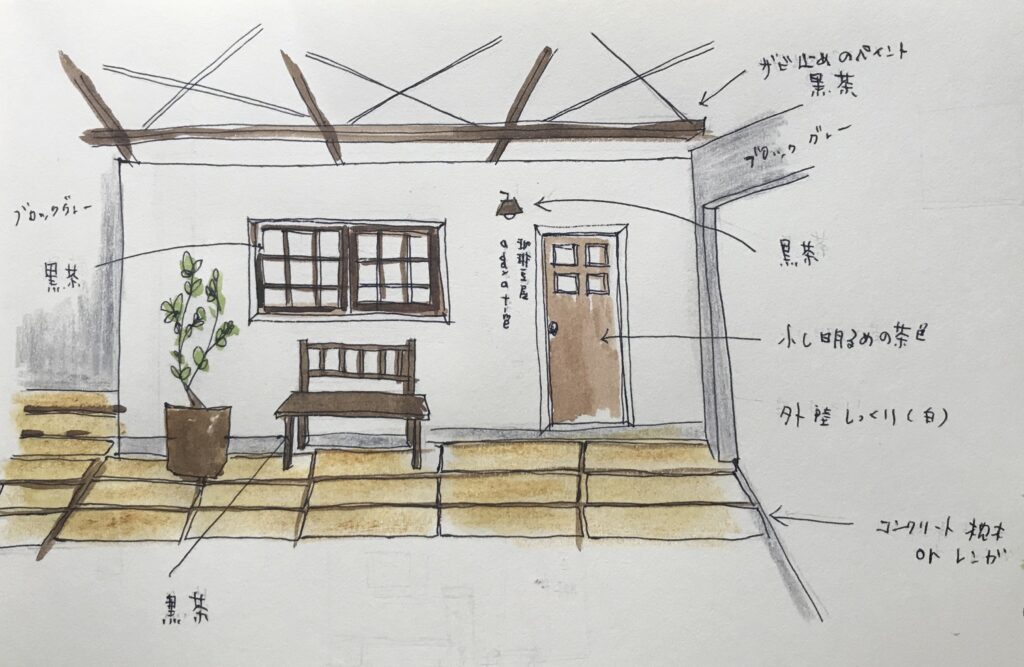

そして、構造部の設計図を作りました。

奥さんが独学で学んだJW CADで作った設計図。設計士になれそう。

ここまで出来たら、細かいことは作りながら決められるので、なにはともかく始めようということで、まずは基礎打ち。基礎は自宅でもやったことがなかったので、色々と調べながら手探りで進めます。

一から基礎を打つのは素人には無理なんでコンクリートブロックを使うことにしました。

「遣り方」?でしたっけ。水糸を張るために端材をつかって周りになんとなく立てます。

ブロックをコンクリートで固めるため、幅40cm、深さ20cmの溝を掘りました。

ツルハシとスコップで穴を掘り、仕上げにあぜかきで平にしての繰り返しで綺麗な溝が出来ました。

ちょうど右側のラインの地中に元々薪暖房の通気のためのコンクリートが打ってあったので、それはそのまま基礎の一部として使うことにしました。

コンクリートを流すためのパネルを設置。本当はコンパネ(コンクリートパネル)がコンクリートにはりつかなくて良いそうだけど、合板にサラダ油などを塗れば代用できるらしいので、余っていた合板を利用。

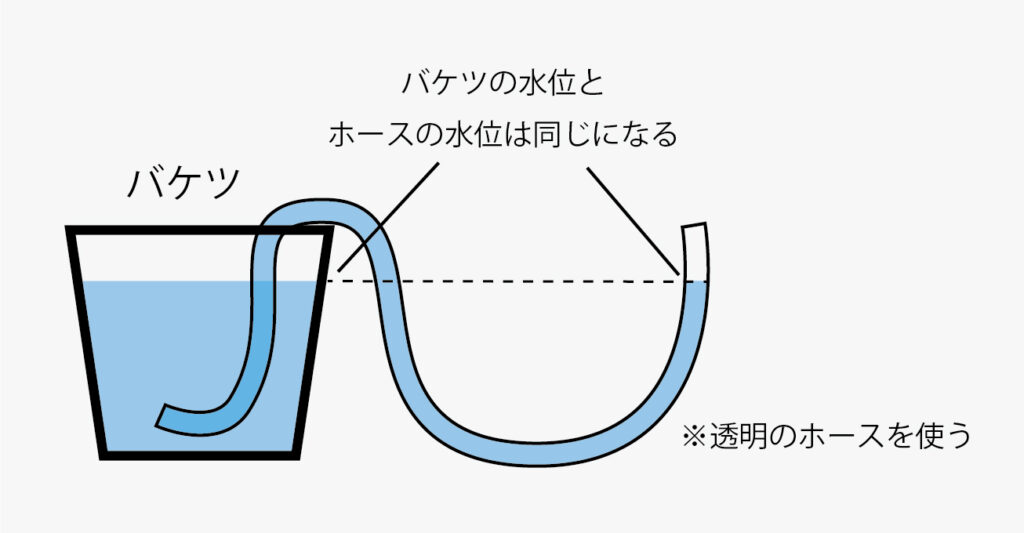

水糸の位置はバケツと水と透明ホースを使って測りました。バケツの中の水とホースの先の水の位置は同じ(水平)なので基準となる位置がホースを移動させながら測ることが出来るという仕組み。

まるで理科の実験。しかし、この方法、ホースに口をつけて水を吸わないといけないので、飲みそうになって危ない。本当はレーザー水平器を買うべきでしたが、一度やってみたかったのです(笑)。

赤城山に採石場があるので、軽トラで砕石を買ってきました。実は荷台に砕石を積みすぎて、採石場を出るまでにパンクするという失敗もありました。しかも基礎には本来、細かい砂状から3~4cmくらいまでの石がミックスされているものを使うべきでしたが、この時点で知らなかったので単サイズ(4号)の砕石を買ってきてしまいました。なにごとも経験です。

砕石の上に砂を敷き固めて、その上に鉄筋を切って敷きました。固め作業は、独立基礎(高さ30cmの羽付)に持ち手を付けて持ち上げては落とすの繰り返しです。

トロ船で砂利、砂、セメントを練って、コンクリートを作ります。この作業、地味に大変で、腰にくる。

中央の基礎ブロックを固めました。ブロックに対して枠を大きくしすぎて、かなり余分にセメントを作らなければいけませんでした。穴を掘り始めてからここまで4~5日かかったと思います。腰痛。

ちなみに、時はコロナ過中。勤め先もほぼ休業状態で、週に数日出勤するだけでした。そんな時期にDIYに集中できたのはタイミングが良かったと言えます。

続く